Accueil > Politique > L’enfer social de l’Amérique

Traduction d’AID pour Les-crises.fr n° 2020-76

L’enfer social de l’Amérique

L’enfer social de l’Amérique

Par Chris Hedges, traduit par Jocelyne le Boulicaut

samedi 26 septembre 2020, par

AID soutient financièrement le très intéressant site "Les-crises.fr" depuis plusieurs années. Nous avons fait un pas de plus en participant aux traductions des textes anglais quand le site fait appel à la solidarité de ses adhérents. Nous avons donc mandaté une de nos adhérentes, Jocelyne LE BOULICAUT enseignante universitaire d’anglais retraitée pour y participer en notre nom et nous indemnisons son temps passé avec notre monnaie interne

L’enfer social de l’Amérique

22 juillet 2020 Par Chris Hedges / inédit pour Scheerpost

Chris Hedges est journaliste lauréat du prix Pulitzer, il a été pendant quinze ans correspondant à l’étranger pour le New York Times, où il a occupé les fonctions de chef du bureau du Moyen-Orient et de chef du bureau des Balkans. Auparavant, il a travaillé à l’étranger pour le Dallas Morning News, le Christian Science Monitor et National Public Radio. Il a publié une chronique hebdomadaire pour le site web progressiste Truthdig pendant 14 ans jusqu’à ce qu’il soit licencié avec toute l’équipe de rédaction en mars 2020. [Hedges et le personnel s’étaient mis en grève au début du mois pour protester contre la tentative de l’éditeur de licencier le rédacteur en chef Robert Scheer, pour demander la fin d’une série de pratiques de travail déloyales et le droit de former un syndicat]. Il est l’animateur de l’émission On Contact de Russia Today America, nommée pour les Emmy Awards.

Kabir. [illustration par M. Fish.]

C’est l’Amérique de Kabir. C’est notre Amérique. Et notre honte.

NEWARK, N.J. - Robert "Kabir" Luma avait 18 ans lorsqu’il s’est retrouvé dans la mauvaise voiture avec les mauvaises personnes. Il allait payer pour cette erreur de jugement par 16 ans et 54 jours de sa vie, passés enfermé pour un crime auquel il n’avait pas participé et dont il ne savait même pas qu’il allait avoir lieu. Libéré de prison, il a été jeté à la rue, sans ressources financières et, en raison des amendes et des frais qui lui ont été infligés par le système judiciaire, 7 000 dollars de dettes, il s’est retrouvé ruiné, sans un sou, dans un refuge pour sans-abri à Newark, où habitaient d’autres personnes qui ne pouvaient se payer un logement, de toxicomanes et de malades mentaux. Le refuge était insalubre, infesté de poux et de punaises.

"Vous devez garder vos aliments sous clef dans le réfrigérateur", a-t-il précisé, vêtu d’un sweat-shirt usé et déchiré, lorsque je l’ai rencontré à la gare de Newark. "Il y a une chaîne sur la porte. Il n’y a pas de fourneau. Il y a un micro-ondes qui est bon pour la casse. Ca pue. J’essaie de rester positif."

Kabir – son surnom signifie "grand" en arabe et lui a été donné en prison en raison de son puissant gabarit de 1,80 m pour 90 kg – vit dans le monde interlope du système criminel de castes américain. Il est stigmatisé à vie comme criminel, bien qu’il ait été enfermé pour un crime qui, dans la plupart des autres pays, l’aurait conduit à purger une peine mineure ou pas de peine du tout. Il se voit dénier toute aide sociale, des bons d’alimentation, un logement social, le droit de vote, le droit de faire partie d’un jury, la possibilité de percevoir la sécurité sociale pour les 40 heures par semaine de travail qu’il a effectuées en prison, l’interdiction d’obtenir des centaines de licences professionnelles, le fardeau des anciennes amendes et frais de justice qu’il ne peut pas payer, ainsi que le droit de ne pas être victime de discrimination en matière d’emploi en raison de son casier judiciaire.

Kabir est l’un des dizaines de millions de citoyens américains de seconde zone, dont la plupart sont des gens de couleur, pauvres, qui ont été dépouillés de leurs droits civils et humains fondamentaux et sont soumis à une discrimination légale à vie. Un tiers de tous les hommes noirs en Amérique sont considérés comme des ex-félons. Kabir, sans que ce soit de sa faute, à moins qu’être pauvre et noir soit une faute, vit piégé dans un enfer social auquel il n’y a pratiquement aucune façon d’échapper. Cet enfer social alimente autant les manifestations de rue dans tout le pays que l’indignation face aux meurtres sans discernement perpétrés par la police – en moyenne trois par jour – et à la violence de celle-ci. Il s’agit bien là d’un enfer pour presque tous ceux qui sont piégés dans ce que Malcolm X appelait nos "colonies de l’intérieur".

Manifestation de soutien aux ex-félons

Cet enfer a été construit par les milliardaires du secteur privé et leurs laquais issus des deux grands partis politiques qui ont trahi la classe ouvrière et les travailleurs pauvres pour dépouiller les communautés d’emplois et de services sociaux, réécrire les lois et les règlementations fiscales pour amasser des fortunes faramineuses et consolider leur pouvoir politique et économique aux dépens des citoyens. Pendant qu’ils escroquaient le pays, ces milliardaires, ainsi que les politiciens qu’ils ont achetés et dont ils sont propriétaires, dont Joe Biden, ont méthodiquement construit de violents mécanismes de contrôle social, faisant passer la population carcérale de 200 000 en 1970 à 2,3 millions aujourd’hui et transformant la police en force paramilitaire meurtrière d’occupation domestique. Kabir est une victime, mais c’est une victime de trop.

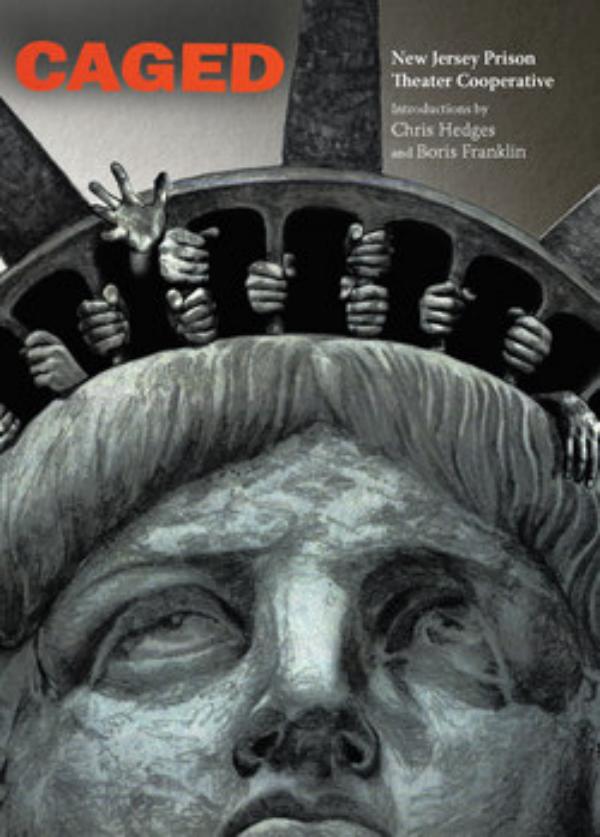

J’ai eu Imet Kabir comme élève lors d’un cours universitaire offert via l’université Rutgers dans la prison d’État de East Jersey en 2013. En tant qu’auditeur assidu de la station Pacifica de New York, WBAI, il m’avait entendu lors d’une émission et avait dit à ses amis qu’ils devraient suivre mon cours. La classe, qui, grâce à Kabir, a attiré les écrivains les plus talentueux de la prison, a écrit une pièce intitulée Caged qui a été jouée par le Passage Theater de Trenton en mai 2018. La pièce a été jouée à guichet fermé presque tous les soirs, réunissant un public qui connaissait trop bien la souffrance de l’incarcération de masse. Elle a été éditée cette année par Haymarket Books. C’est l’histoire de cages, celles qui sont invisibles dans la rue et celles qui sont bien réelles en prison, et qui façonnent leurs vies.

La douceur et la gentillesse de Kabir, son sens de l’humour contagieux et son auto-dérision ont fait de lui un être adoré au sein de la prison. La vie l’avait malmené, mais rien ne semblait pouvoir entamer sa nature bienveillante, son empathie et sa compassion. Il aime les animaux. L’une des expériences les plus tristes de son enfance, m’a-t-il dit, s’est produite lorsqu’il n’a pas été autorisé à visiter une ferme avec sa classe parce qu’il avait la teigne. Il rêvait de devenir vétérinaire.

Coopérative théâtrale de prison du New-Jersey

Mais l’enfer social de l’Amérique urbaine est un grand destructeur de rêves. Il frappe et agresse les enfants des pauvres. Il leur enseigne que leurs rêves, et finalement eux-mêmes, ne valent rien. Ils se couchent le ventre vide. Ils vivent dans la peur. Ils perdent leur père, leurs frères et leurs sœurs à cause de l’incarcération de masse et parfois même leur mère. Ils voient leurs amis et leurs proches se faire tuer. Ils sont constamment expulsés de leur logement.

Le sociologue Matthew Desmond estime que 2,3 millions d’expulsions ont été enregistrées en 2016, soit un rythme de quatre par minute. Une famille sur quatre consacre 70 % de ses revenus pour payer un loyer. Une urgence médicale, la perte d’un emploi ou une réduction des heures de travail, une réparation de voiture, des frais d’obsèques, des amendes et des contraventions – et c’est la catastrophe financière. Ils sont harcelés par les créanciers, les prêteurs sur salaire et les agences de recouvrement, et sont souvent contraints de se déclarer en faillite. Cet enfer social est implacable. Il les épuise. Il les met en colère et les rend amers. Il les conduit au désespoir et à la détresse.

Prêts remboursables quotidiennement

Le message qui leur est envoyé par les écoles dysfonctionnelles, les projets de logements délabrés, les institutions financières mercenaires, la violence des gangs, l’instabilité et les abus policiers omniprésents, ce message dit qu’ils sont des déchets humains.

Manifestation

Que Kabir et mes élèves puissent préserver leur intégrité et leur humanité face à ces agressions, qu’ils puissent défier quotidiennement cet enfer pour faire quelque chose de leur vie, qu’ils soient les premiers à tendre la main aux autres avec compassion et sollicitude, en font des personnes parmi les plus remarquables et les plus admirables que j’aie jamais connues.

Kabir – il se réfère à son nom légal, Robert Luma, comme étant son nom d’esclave – a été élevé par sa mère à Newark. Il n’a rencontré son père, originaire d’Haïti et parlant peu l’anglais, que trois fois. Kabir ne parle pas créole. Ils pouvaient à peine communiquer. Son père est mort à Haïti alors que Kabir était en prison. Kabir était le second de trois enfants.

La famille vivait au premier étage d’une maison à Peabody Place, à quelques blocs de la rivière Passaic. Sa grand-tante, qui avait adopté sa mère, et qu’il appelle sa grand-mère, vivait au deuxième étage avec son mari. La retraite et les économies de son grand-oncle permettaient de subvenir aux besoins de la famille. Mais à l’époque de la génération de sa mère, les emplois bien rémunérés qui étaient assortis d’avantages sociaux et de pensions, et amenaient stabilité et dignité, avaient disparu.

"C’était un de mes griefs contre ma mère. Merde, si tu ne peux pas me sauver, et que mon père n’est pas là, putain, qui va me sauver ?" Il y avait des difficultés. Sa mère, qui le laissait souvent aux soins de sa grand-mère, le laissait côtoyer ses petits amis, dont certains étaient violents.

Il a été raillé et harcelé quand il était petit à cause de ses vêtements d’occasion en lambeaux. Sensible et introspectif,ce harcèlement a brisé son enfance. Il lui était difficile d’être attentif en classe. Il a grandi pour devenir grand et fort, aidé par sa passion pour l’haltérophilie, mais les silences gênants qui ponctuent ses histoires de harcèlement montrent que la douleur est toujours là.

La catastrophe a frappé en cinquième année lorsque son grand-oncle, qui tenait le rôle de grand-père, est mort. La stabilité s’est évaporée. Ils ont perdu leur maison. Ils ont déménagé dans une maison délabrée de la rue Hudson. La nuit où ils ont emménagé, elle a pris feu. Ils ont tout perdu.

Ils sont retournés squatter leur ancienne maison sans rien. La famille a fini par déménager dans la rue North Park à East Orange. La vie est devenue une série d’expulsions et de déménagements brutaux. Il a été expédié d’école en école. La famille a squatté des maisons abandonnées sans électricité qui étaient aussi des repaires de trafiquants de drogue et de drogués.

Rue Saint Pierre

"Ça a détruit mon envie de vivre", dit-il. " Souvent je pensais au suicide. Je sentais que je n’avais aucun hâvre de paix. Où que j’aille, il y avait quelque sorte de maltraitance, de violence. Même à la maison, il n’y avait pas de paix. Pourquoi vivre ici ? Quel est l’intérêt d’être ici ? Ma vie de famille est en déroute. Pas de père. Ma mère m’ignore. Les autres membres de la famille que nous avons ne sont pas vraiment présents. Notre structure a été tellement endommagée qu’il n’y a aucune aide de ma tante ou de mon oncle. Nous étions tous désemparés, vivant dans notre propre monde." "J’avais l’impression de n’avoir aucun hâvre. Où que j’aille, il y avait quelque sorte de maltraitance, de violence. Même à la maison, il n’y avait pas de paix. Pourquoi vivre ici ? Quel est l’intérêt d’être ici ?"

Un jour, quand Kabir avait huit ou neuf ans, il y avait un homme en train de parler à sa mère sous le porche. Un autre homme s’est arrêté dans une voiture et a commencé à tirer sur l’homme qui parlait avec sa mère. L’homme armé a poursuivi sa victime jusque dans la maison.

"Mon petit frère est nu dans la baignoire", a dit Kabir. "Je suis dans le salon à côté du couloir. Ma grand-mère est à l’étage. Il commence à tirer. Je cours chercher mon petit frère. Il sort de la baignoire tout nu. On sort par la porte de derrière et on court jusque chez les voisins. Ma mère était dans le couloir et les suppliait d’arrêter. Quelque chose comme ça. Je ne me sentais pas en sécurité, même dans mon propre logement."

Sa scolarité s’est de fait terminée en huitième année. Il a commencé à fumer de l’herbe, "à être perturbateur, à faire le clown." Il était "très déprimé". Il buvait presque toute la nuit et dormait presque toute la journée. "Je me suis un peu débrouillé, en vendant de la drogue", a-t-il dit. "Je n’y ai jamais été bon. Je n’étais pas patient. Je suis un fainéant. Je suis plutôt un philosophe. J’ai un grand coeur. Je ne suis pas un homme des rues, même si j’étais dans la rue."

Trois mois après ses 18 ans, il a été arrêté. C’était sa première arrestation. Il était dans une voiture avec trois hommes plus âgés. Les hommes plus âgés ont décidé de braquer "Ol’ Man Charlie", qui tenait une épicerie. Les hommes âgés sont entrés dans le magasin. Il est resté dans la voiture, écoutant la chanson "Wanksta", du rappeur 50 Cent.

"Ils sont revenus à la voiture", il se souvient. "Ils ont ce visage terrifié. Ils ont dit : "Mec, j’ai été obligé de tuer Charlie. Il s’approchait. Mu m’a dit de le frapper. Dans ma tête, ça ne semblait même pas réel. Je n’en ai pas été témoin. C’était comme s’ils me racontaient une histoire. Je n’arrivais pas à saisir. Même si je savais qu’ils allaient entrer dans le magasin pour le voler. Je suis dans un état d’hébétude. Nous continuons à rouler dans cette voiture. Ils sautent pour voler des gens. Ils ne s’arrêtent pas. En même temps, j’ai l’impression d’être coincé. Si je pars, il pourrait y avoir des répercussions."

Prison d’État de Jersey-Est

La police l’a amené pour l’interroger. Il a été emmené dans une pièce où se trouvait le contenu de la scène de crime, y compris l’arme utilisée pour tuer Charlie. Il a essayé d’être aussi vague que possible, mais il ne voulait pas mentir.

"Maintenant, il y a une pièce pleine de ces enfoirés", a-t-il dit. "Il fallait qu’ils soient sept. Ce vieux gros type blanc. Il avait des taches sur la peau. Comme s’il avait trop fumé. Dès qu’il est entré, il m’a cogné, il m’a filé une sacrée trempe. Il est gros et grand. Il m’a foutu une trempe. Pfff !

Il a dit : "Cette merde ne nous dit rien de sensé. Tu dois nous dire ce qu’il se passe, putain. Dans ma tête, je me sentais tellement coupable de toute cette épreuve. Il m’a giflé. Pfff ! C’était la première fois qu’on m’arrêtait pour quoi que ce soit. Je débarque et je leur raconte ce qui s’est passé. Ils font la balistique, ça finit par correspondre. L’arme a été utilisée pour le crime qui a tué Charlie. Ils commencent à ramasser les gens. L’une des dernières personnes était mes deux [co-accusés]."

"Je me sentais vraiment coupable", a-t-il dit. "Derrière toute cette merde, une vie avait été ôtée. Si j’avais été intelligent, j’aurais su que c’était le prix à payer quand on braque quelqu’un. On a le pouvoir de vie ou de mort entre ses mains. J’ai mouchardé, j’ai retourné ma veste. La culpabilité est pire que tout. Ils ont fini par ramasser des gens. J’ai été accusé de meurtre. Un homicide au cours d’un braquage. Même si je n’ai jamais quitté la voiture. Je n’ai jamais tiré avec une arme. Mais la loi fait payer tout le monde de la même façon."

Il a passé trois ans et demi dans la prison du comté avant d’être condamné et d’aller en prison. "Mon plus grand atout est que j’ai le contact avec les gens", a-t-il déclaré. "Parfois, je peux être un peu déprimé parce que c’est accablant. J’ai l’impression de ne jamais être sorti de la pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire ? Si ce n’était pas mon éducation, c’était la prison. Maintenant, je suis recraché en tant qu’adulte. Je n’ai jamais vraiment accompli ce qu’un homme adulte aurait dû faire. Je ne sais pas conduire. On ne m’a jamais appris à conduire. Je suis parti à 18 ans. Je n’ai pas de chez moi.

J’ai 35 ans. Si je n’ai pas de chambre, c’est le refuge. Quand tu rencontres des gens riches, des gens qui ont de l’argent, la façon dont ils te regardent. On peut presque traverser leur regard et lire dans leur esprit. Tu sais, quand les gens se sentent au-dessus de toi. Tu sais, quand on te traite mal, que ce soit à l’école, dans un magasin ou dans un certain quartier où ils ont l’impression que tu n’es pas à ta place. Et puis, on te mets constamment sous les yeux les jolis rêves de la télévision, sachant que c’est la chose la plus éloignée qui existe par rapport à notre réalité. Ensuite, on fait face à la triste réalité – c’est comme s’ils s’en foutaient. C’est ou bien hilarant ou alors désespérant. Ou bien alors, c’est même pas vrai".

La pandémie a créé un besoin urgent de travailleurs de première ligne, ceux qui sont suffisamment désespérés pour travailler pour de faibles salaires et accepter d’être sacrifiés. Kabir, il y a quelques semaines, a réussi à trouver un emploi dans un supermarché. Les jours où il doit être au travail à 6 heures du matin, il doit faire à pied près de 3,8 km sur les presque quatre pour aller de son domicile jusqu’au supermarché, en raison du service de bus erratique à Newark à cette heure là. Il fait nuit lorsqu’il part. Il passe devant les sans-abri, parmi lesquels il y a parfois des enfants, dormant dans la rue, des grappes de prostituées essayant d’alpaguer quelque client, et les drogués hagards, appuyés contre des bâtiments. C’est son Amérique. C’est notre Amérique. Et notre honte.

Version imprimable :

AID Association Initiatives Dionysiennes

AID Association Initiatives Dionysiennes